La réparabilité : d’une nécessité pratique à une nouvelle valeur sociale

Depuis plusieurs années, on assiste à une lutte à pas feutrés contre un modèle consumériste dont la réparabilité, soit l’accès facile à la possibilité de réparer ses objets et de les entretenir dans le temps, est l’un des fers de lance.

Plus conscientes, en achetant moins et mieux, mais aussi plus conciliantes avec l’idée de pouvoir posséder des objets déjà portés, de nouvelles manières de consommer reposent avant tout sur l’acceptation de la réparation comme partie prenante du cycle de vie de nos objets et de nos usages : nos objets vivent, s’abîment, se réparent, vivent à nouveau. Parle-t-on ici d’un véritable levier écologique ET économique ou simple effet de mode saisi par certaines marques pour surfer sur la vague ?

Un modèle qui (re)monte à la surface

On voit que la bascule s’opère petit à petit : la valorisation du vintage ou de l’upcycling en sont évidemment les témoins. Des initiatives comme les Résilientes (un des nombreux labels de création d’Emmaüs), racontent cette histoire selon laquelle l’upcycling est plus qu’un simple acte écologique, c’est aussi un geste de création poussé. Et pour cause, elles ont pour objectif de produire des objets de qualité issus de matériaux de récupération. Ces pratiques rendent désormais acceptable et même complètement cool de porter des vêtements ou de posséder des articles avec des défauts, des accros, témoins d’une vie antérieure. La réparabilité vient s’inscrire dans cette dynamique, bien que réparer ses objets ne soit pas une pratique nouvelle : c’était aussi une nécessité économique pour nos grands-parents et ce, particulièrement après-guerre. Le Make Do and Mend movement au Royaume-Uni, par exemple, promouvait déjà la réparation des vêtements et leur rapiècement à travers des campagnes de sensibilisation, comme un effort d’après-guerre.

Aujourd’hui, cette philosophie se démocratise, aidée par un arsenal légal en construction. Des mesures comme le bonus réparation ou l’index de réparabilité, obligatoires depuis le 1er janvier 2021, encouragent cette évolution. Ces mesures qui visent à lutter contre l’obsolescence programmée, si elles ne sont pas toujours complètement opérationnelles, (comme le bonus réparation, dont les utilisateurs peinent à bénéficier, car présent chez trop peu de boutiques participantes), ont le mérite de mettre sur le devant de la scène la réparabilité comme un impératif intégré dès le moment de la conception chez les marques et fabricants.

Le changement culturel est important : la réparation n’est plus seulement une nécessité ou une tendance, elle devient un droit. Selon la Commission européenne, l’élimination prématurée des biens de consommation (plutôt que de les réparer) produit 261 millions de tonnes d’équivalent CO2, consomme 30 millions de tonnes de ressources, et génère 35 millions de tonnes de déchets dans l’UE chaque année. Les consommateurs perdent également près de12 milliards d’euros en choisissant de remplacer leurs biens, plutôt qu’en les réparant. Depuis le 1er mars 2021, les fabricants ont l’obligation de rendre accessible les pièces détachées pour des appareils électroménagers entre 7 et 10 ans. Les fabricants doivent assurer la livraison des pièces de rechange dans un délai de 15 jours. Les pièces et opérations de réparations doivent être expliquées en manuel ou en ligne et garantir une réparabilité avec des outils classiques. En 2026, la Commission européenne envisage d’élargir et de durcir ces obligations, notamment aux produits électroniques par exemple.

L’intégration de la réparabilité chez les marques : entre promesse et réalité

Face à ces nouvelles manières de consommer, alors que les marques s’engagent de plus en plus dans cette voie, le différentiel entre les attentes des consommateurs et les services proposés reste important. Du côté des marques, la réparabilité est perçue comme un service supplémentaire offert gracieusement à leurs consommateurs : la notion de “garantie à vie” fait son chemin comme formule porteuse de toutes les promesses. Mais dans un contexte où l’on dénote une valorisation sociale de la réparation, et où un arsenal légal permet aux consommateurs de réclamer des droits quant à la réparation, ceux-ci ont raison de penser que la réparabilité n’est pas un cadeau ou une extension de garantie, mais quelque chose qui leur est dû. Il est donc important d’opérer un changement de paradigme sur la réparabilité. Elle doit être pensée en amont, dès la conception du produit et donc s’inscrire dans l’ADN de ce dernier, et non pas comme une généreuse option proposée au consommateur.

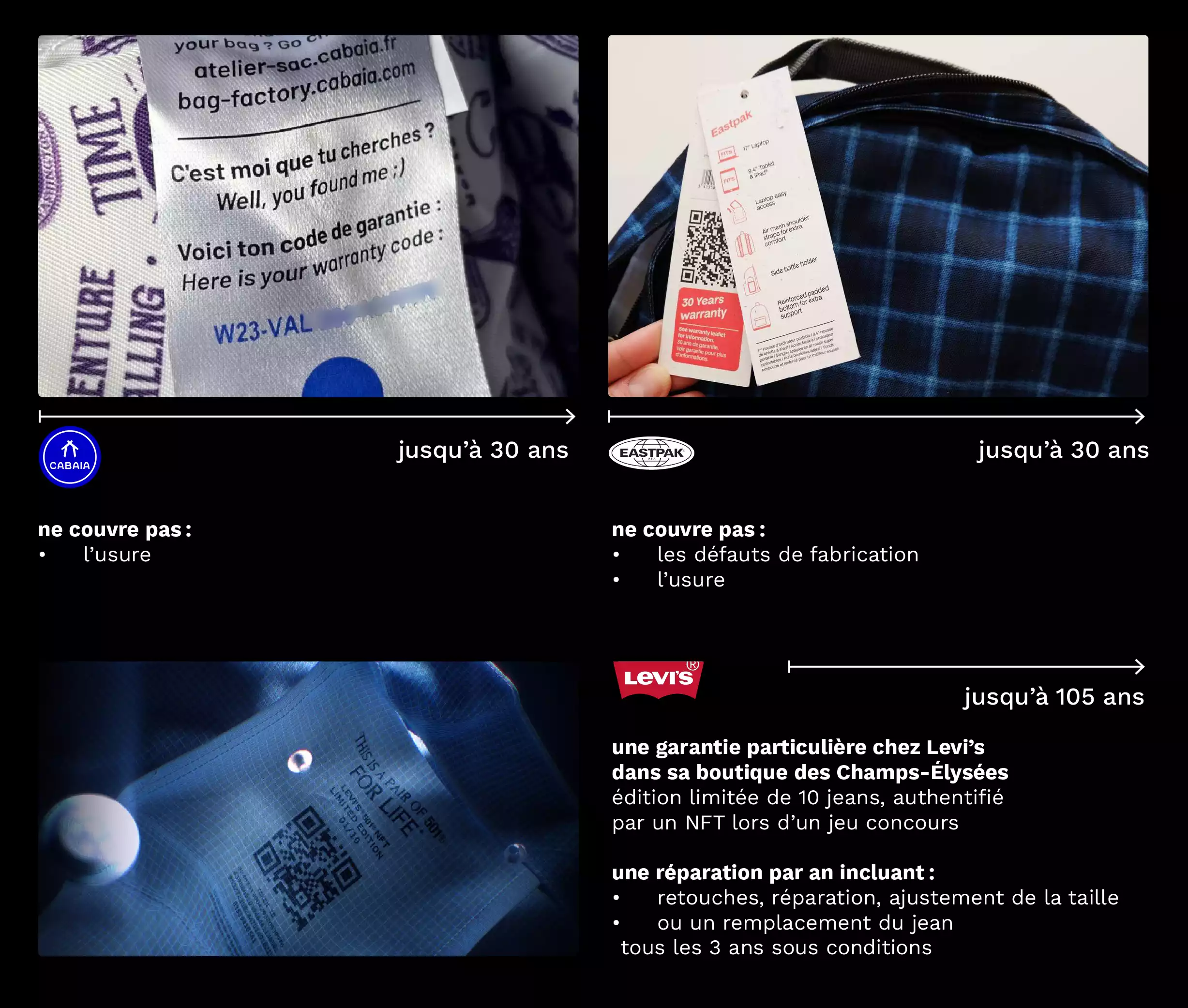

La garantie “à vie”, une perception différente entre une marque et ses consommateurs ? Cette expression qui émerge de plus en plus chez de nombreuses marques, incarne bien cette tension et cette incompréhension entre le consommateur et la marque : quand le consommateur y voit une promesse, celle de pouvoir prolonger la vie de ses objets, les marques y voient un contrat et un accord, celui de compter sur leurs consommateurs pour se servir de leurs objets et les entretenir de manière raisonnée. Une dualité intéressante s’opère ici : émotionnel contre contractuel. En y regardant de plus près, les politiques de garantie à vie sont d’ailleurs très différentes selon les marques :

Finalement, l’apparition de la garantie à vie comme nouvelle promesse ne fait que mettre encore plus en lumière la question de la valeur des objets : comment s’assurer de leur qualité et de leur capacité à durer le plus longtemps possible ? Que se cache-t-il réellement derrière le prix d’un objet ? Paie-t-on une qualité et une réparabilité dans le temps ou seulement une image de marque ? Le compte TikTok de l’influenceur cordonnier Tanner Leatherstein est une chambre d’écho de ces tensions. Le cordonnier dissèque sur TikTok des produits de luxe à coup d’outils décapants en triturant, coupant, déchirant des sacs de luxe et des semelles rouges Louboutin. L’objectif ? Pouvoir dire si le prix affiché correspond à la qualité du produit (si les Louboutin passent le test, ce n’est malheureusement pas le cas du sac Yves Saint Laurent, vendu à 1690$ et dont la valeur “réelle” estimée par le cordonnier est de 160$). De son côté, la dernière campagne Vestiaire Collective met également en lumière ce retour à la “vraie valeur” des choses en démocratisant la notion de “cost per wear”, c’est-à-dire le calcul de la rentabilité de son vêtement en fonction du nombre de fois où nous le portons. Le coût d’un vêtement d’occasion serait in fine beaucoup plus rentable pour le consommateur (et pour la planète) que celui d’un vêtement neuf issu de la fast fashion (réalité qui ne semble ici encore pas suffisamment tangible pour les consommateurs de la fast fashion).

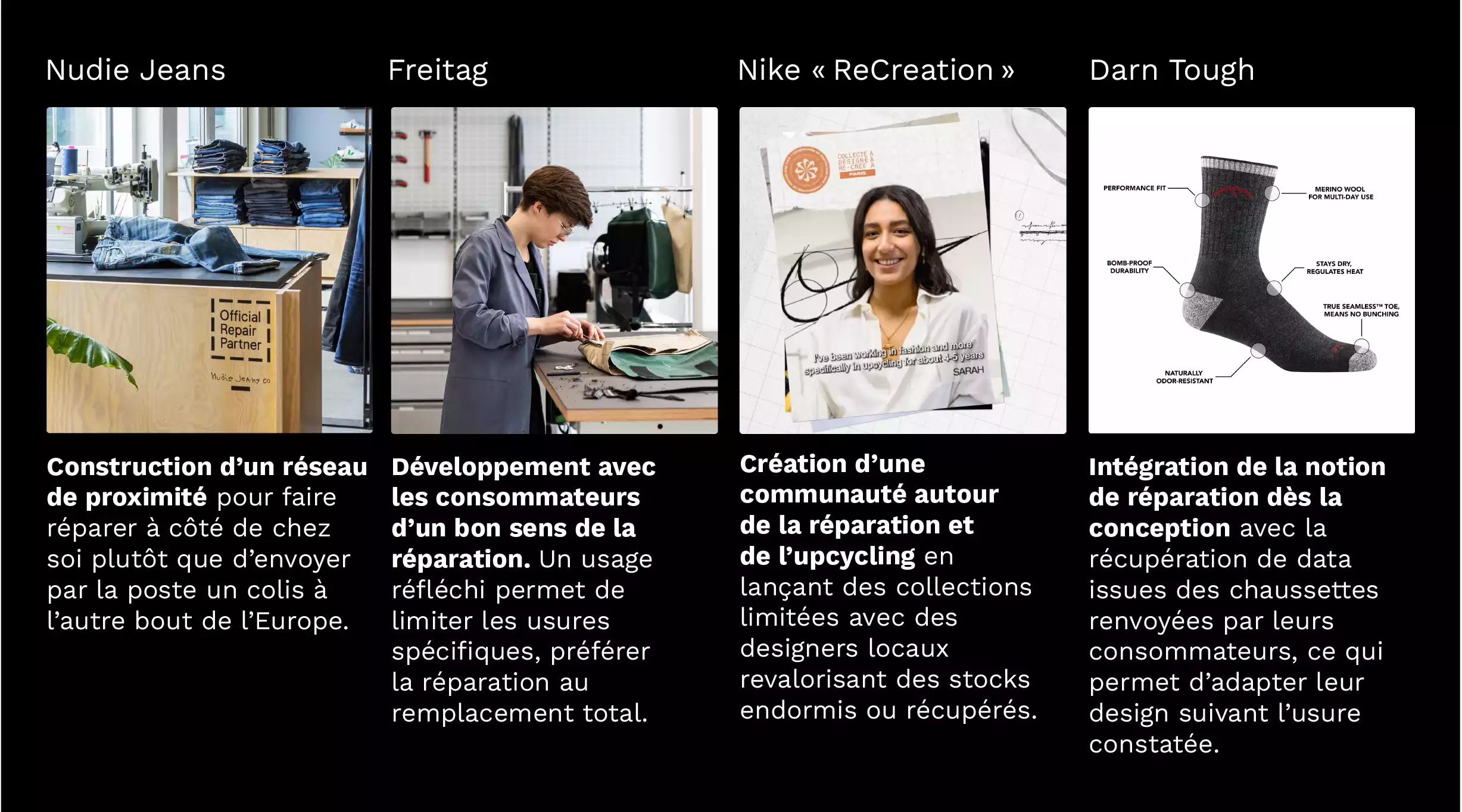

Mais si les marques se mettent au pas, tous les consommateurs sont-ils suffisamment prêts à renoncer à acheter du neuf ? Les contraintes associées à l’achat d’occasion (chiner en digital ou en physique reste un art qui prend du temps), les différentes étapes inhérentes au renvoi d’un produit lorsqu’on veut le faire réparer, peuvent être des freins majeurs. Par ailleurs, il reste important de pouvoir éduquer les consommateurs pour qu’ils acceptent qu’on répare leurs objets lorsqu’ils sont sous garantie, plutôt que d’en demander systématiquement un neuf en remplacement. D’ailleurs, c’est ce que nous commençons à apercevoir sur des événements médiatisés : on pense à Zaho de Sagazan aux Victoires de la Musique ! C’est toute la démarche proposée par la marque Freitag, qui anticipe ce besoin de nouveauté en proposant à ses clients de pouvoir échanger leur sac en bonne condition contre celui d’un autre client. On récupère donc un autre sac, pas forcément neuf mais nouveau au moins émotionnellement. Intitulée “S.W.A.P” pour “Shopping Without Any Payment”, cette initiative s’ancre dans une démarche plus vaste de pédagogie autour de la réparation, avec des règles claires qui permettent aux clients de comprendre comment, quand et pourquoi réparer son sac.

Plus concrètement, une offre de réparabilité se doit d’être cohérente, pensée en amont, durable et générant de la valeur. Nous avons référencé des actions/démarches qui s’appuient sur des exemples concrets :

Ces éléments-clés ne sont pas nouveaux, et ont été anticipés par les marques de l’outdoor depuis longtemps.

L’empreinte de l’outdoor sur l’esprit de réparabilité

La réparabilité n’est pas qu’une question d’option ou de contrat de garantie à vie. C’est aussi toute une philosophie : l’acceptation des défauts d’un objet, d’une certaine patine, d’un temps nécessaire à la réparation, ou la défense d’un certain esprit de débrouillardise, le fait de faire mieux avec moins, de “bidouiller” et trouver des solutions pour rendre à son objet sa fonctionnalité, plutôt que de s’obstiner à lui rendre son parfait état initial.

Chez les marques pionnières de l’outdoor, ces principes de réparabilité sont là depuis plusieurs années. Les conditions extrêmes d’utilisation des vêtements outdoor poussent en effet à proposer plusieurs programmes de réparation des produits. Arc’teryx a par exemple créé ReBird, une plateforme dédiée à la revente d’occasion, qui inclut aussi la réparation et l’upcycling (ReGear, ReCare, et ReCut). Des pionniers comme Patagonia ou Rab développent les mêmes stratégies, avec des programmes permettant d’avoir accès à des pièces détachées et la fourniture de tutoriels ou de kits de réparation.

Désignant au départ un ensemble d’activités (escalade, randonnée, sports aquatiques…), l’outdoor est aujourd’hui devenu un art de vivre marqué par l’envie de partir à l’aventure, d’être dehors, le retour à des valeurs d’entraide et de dépassement de soi (le média LesOthers étant une très bonne incarnation de ce mindset). Cet art de vivre se transpose dans les imaginaires des marques, notamment dans le milieu du luxe, bien que ce nouveau souffle empiète sur le principe de durabilité. Les marques de luxe prônent la qualité mais, in fine, leurs enjeux ne se résolvent pas à un emploi tout terrain des vêtements, ni à un engagement environnemental. C’est avant tout l’esthétisme et l’attitude qui en sont les moteurs. Burberry, par exemple, fait une promesse des grands espaces à travers une danse enivrante dans les airs dans le court métrage “open spaces”, chorégraphiée par (La) Horde. La Maison de Luxe positionne ainsi ses vêtements comme les compagnons d’aventure permettant de défier les lois de la gravité et des espaces. Cette influence esthétique de l’outdoor sur le Luxe se voit aussi à travers les silhouettes, avec l’émergence des vêtements techniques sur les défilés, mettant au devant de la scène des matières comme le néoprène ou des pièces iconiques comme le K-Way (Louis Vuitton hiver 2024-2025). Les objets associés à l’univers outdoor comme les mousquetons deviennent de véritables accessoires de mode, comme chez Kitesy Martin dont les anses de sacs se parent de grands mousquetons colorés.

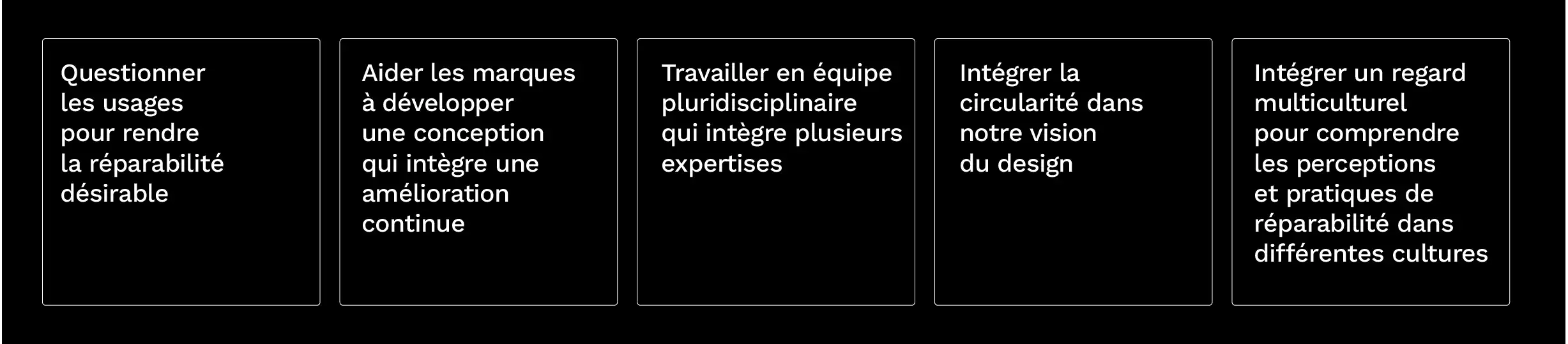

Comment faire pour que cette appropriation des codes esthétiques, formels et des imaginaires de l’outdoor ne soit pas qu’une communication adressée à des urbains en manque de nature ? Si certaines de ces marques joignent la parole aux actes, comme Aigle, entreprise à mission depuis 2021, d’autres Maisons se retrouvent piégées dans une forme d’appropriation culturelle de codes qu’elles maîtrisent mal, sur des coups de com’ visibles qui ne s’incarnent pas dans une démarche plus globale de protection des écosystèmes et de changement de leur business model. Comme mentionné plus haut, si toutes ces marques intègrent de plus en plus la réparabilité comme philosophie et nouvelle promesse pour le consommateur, encore trop peu intègrent la réparabilité dans leur phase de conception. En tant qu’agence de design, c’est avec cet objectif que nous intégrons dans notre démarche des principes qui nous paraissent indispensables pour développer la réparabilité :

Pour nous, la réparabilité, en influençant le design des produits, contribue à changer nos habitudes de consommation, et reste l’une des clés pour ouvrir la voie à un modèle plus durable et responsable. Les marques ont tout à gagner à s’en saisir, avec pour vision long terme, la construction d’un modèle de réparabilité “total” en réseau local, en créant des communautés, en cultivant un bon sens de la réparation auprès de leurs consommateurs, en l’intégrant dans les réflexions dès la conception.